Sie roch nach Zimt, wenn sie traurig war. Ein Geruch, der sich in der Küche verirrte, wenn sie am Fenster stand, in diesen langen, regungslosen Momenten, in denen sie vorgab, auf den Regen zu schauen, aber in Wirklichkeit versuchte, sich selbst wiederzufinden. Ich stand oft in der Tür und tat so, als müsste ich noch etwas holen, nur um ein wenig länger bei ihr zu bleiben, ein wenig länger Teil ihres Schweigens zu sein.

Am Anfang hatten wir uns Briefe geschrieben, obwohl wir in derselben Stadt wohnten. Nicht aus Notwendigkeit, sondern aus einer Art romantischem Trotz gegen das Digitale. Ihre Worte rochen nach alten Büchern, meine nach Kaffee und Unsicherheit. Wir schrieben uns, als wären wir zwei Menschen aus einem anderen Jahrhundert, zu höflich für schnelle Antworten, zu sensibel für Smileys.

Ich weiß nicht mehr, wann genau sie mir entglitt. Vielleicht war es ein Dienstag. Dienstage sind die stillen Verschwörer der Zeit, so unscheinbar, dass man sie nie verdächtigt. Es gab keinen großen Knall, kein schmerzhaftes Drama – nur ein allmähliches Verblassen. Ihre Fragen wurden seltener, ihre Antworten kürzer. Die Umarmungen hielten nicht mehr lange genug, um den Tag darin zu vergessen. Ich redete mir ein, dass es an der Arbeit lag. Oder am Wetter. Oder an der Zeitumstellung.

Manchmal lag sie neben mir und war gleichzeitig auf einem anderen Planeten. Ihre Hand auf meinem Brustkorb fühlte sich dann an wie die Erinnerung an eine Berührung, nicht wie eine Berührung selbst. Ich wollte sie fragen, ob sie noch da sei – aber ich hatte Angst vor der Antwort. Und so tat ich, was man eben tut, wenn man nicht weiß, ob etwas noch lebt: Ich beobachtete es heimlich und hoffte auf Bewegung.

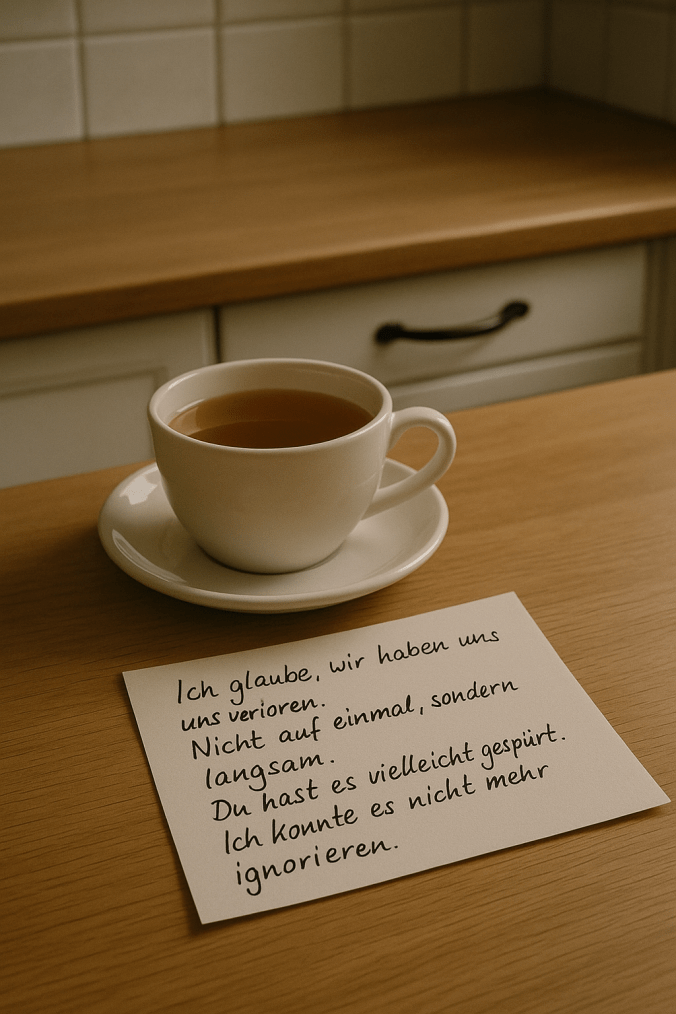

Der Tag, an dem sie ging, war einer dieser abscheulich klaren Frühlingstage. Die Sonne schien, als wollte sie sich über mich lustig machen. Es war alles wie immer: dieselbe Tasse, derselbe Tee, derselbe Stuhl am Fenster. Nur dass sie nicht mehr darin saß. Stattdessen lag ein Zettel auf dem Tisch. Kein Brief. Nur ein Zettel, mit vier Zeilen:

„Ich glaube, wir haben uns verloren.

Nicht auf einmal, sondern langsam.

Du hast es vielleicht gespürt.

Ich konnte es nicht mehr ignorieren.“

Ich las den Zettel so oft, dass die Worte irgendwann aufhörten, Sinn zu ergeben. Dann trank ich ihren Tee. Der war noch warm. Zimt. Natürlich.

Ich habe nie geantwortet. Nicht, weil ich nichts zu sagen gehabt hätte – sondern weil ich wusste, dass meine Worte sie nicht mehr erreichen würden. Manche Distanzen lassen sich nicht überbrücken, nicht mit Briefen, nicht mit Erinnerungen, nicht mit Liedern, in denen man sich selbst wiedererkennt.

Seitdem steht ihre Tasse unberührt im Regal. Ich habe mir oft vorgenommen, sie wegzuräumen. Aber jedes Mal, wenn ich es versuche, riecht sie nach Zimt. Und dann stelle ich sie wieder zurück.

Was für ein schöner, berürender Text!

LikeGefällt 1 Person